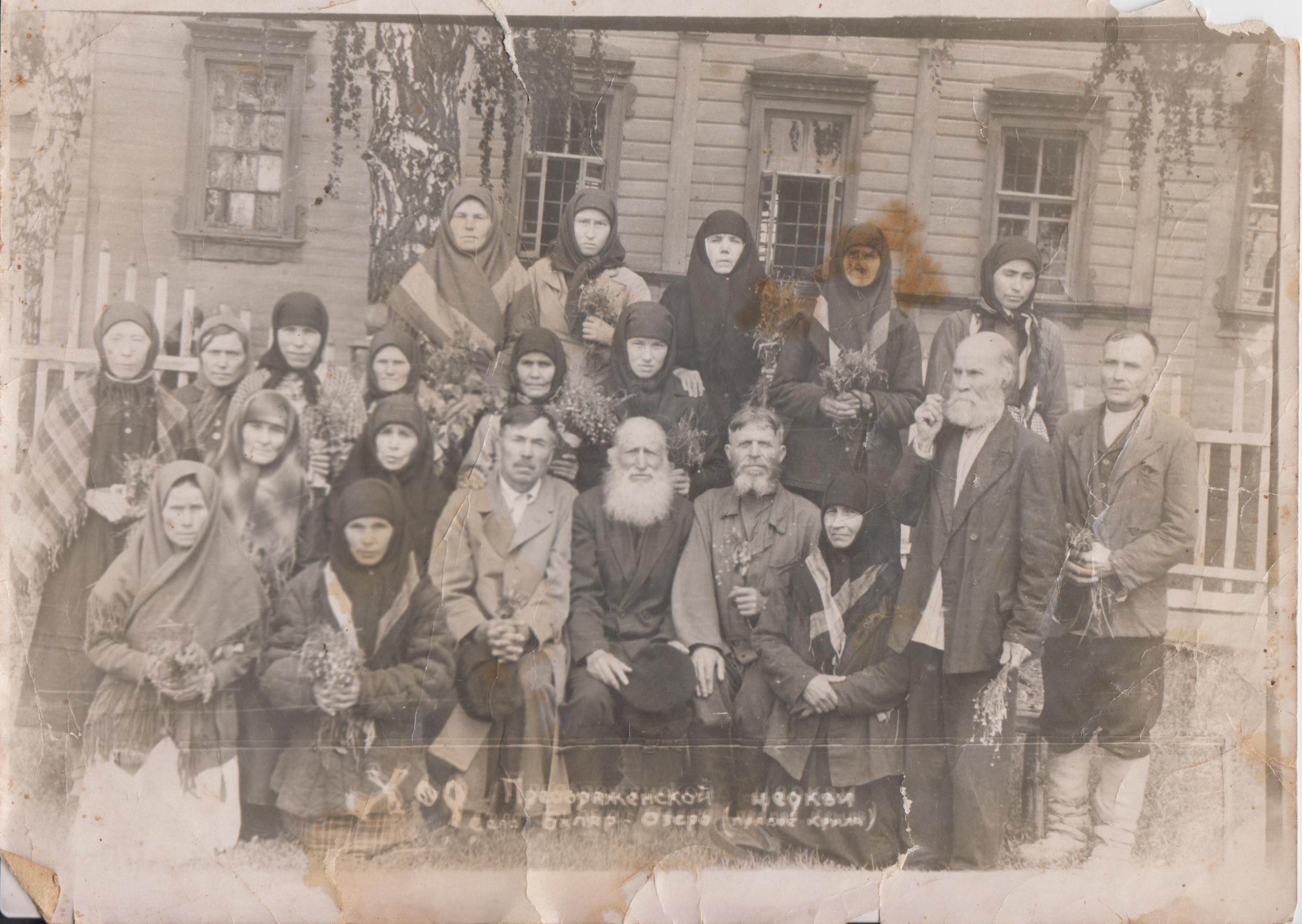

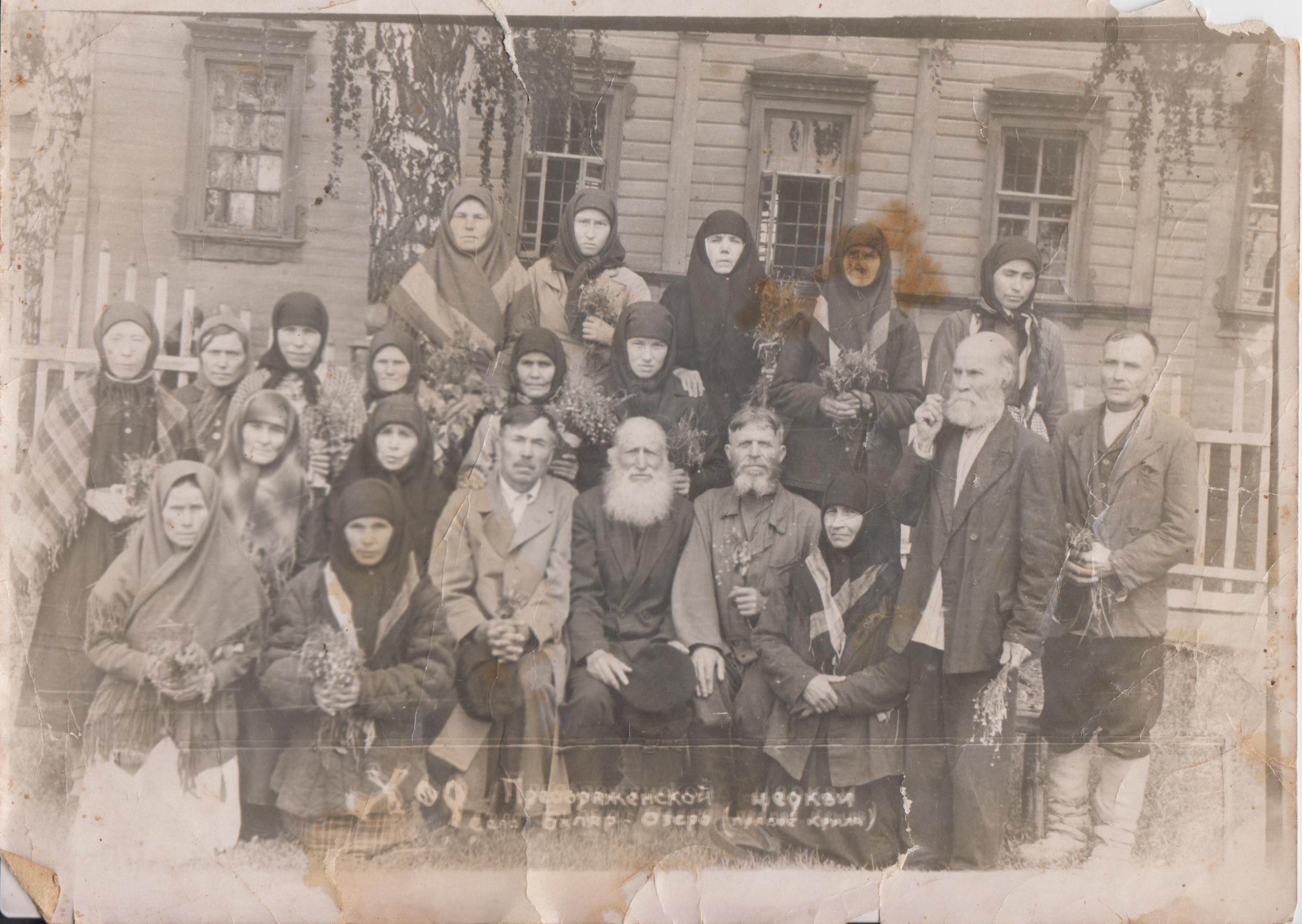

Каждый храм – дом Божий, но еще и дом души. Точнее, многих душ, объединенных любовью к тому месту, где сердца когда-то коснулась благодать. Взять, к примеру, Преображенский храм в Биляр-Озеро. Его прихожан разделяют десятилетия и сотни километров, но они все равно – одна большая семья.

Украшение старинного села

.jpg)

Сегодня село с удивительно поэтичным названием лишь один из небольших населенных пунктов Нурлатского района Республики Татарстан. Но именно Преображенский храм с его богатой историей, преемственностью поколений и живым настоящим делает свое село достопримечательностью.

«Настоящий сельский пейзаж: деревянный храм, лошадки, деревья, тишина», – подумала я, впервые приехав сюда на престольный праздник. В таких местах на ум приходят детские воспоминания о бабушкином доме в деревне. Особенно когда узнаешь, что в храме нет электричества и газового отопления, освящают с помощью паникадила со свечами, а тепло дает печка. И это не музейное хранение старины, а попытка сохранить свою изюминку, память о былом.

А помнить есть о чем. Село Биляр-Озеро ведет свою историю с начала XVII века. Его название на чувашском языке звучит «Пÿлер Кÿл», в переводе на русский – «Прозрачное Озеро». Первые чувашские переселенцы из Биляра, старинного города, в свое время входившего в состав Булгарии, взяли с собой и прежнее название.

Письменных источников о ранней истории храма не сохранилось. Известно только, что здание было деревянным и небольшим. В XIX веке, по-видимому, оно уже не вмещало всех верующих села. Деревянный храм, сохранившийся до наших дней, был построен в 1870 году по типовому проекту архитектора Константина Тона на месте обветшавшего.

Храм всегда был центром жизни села, его украшением. До того, как настали тяжелые для верующих времена. В 1931 году запретили совершать богослужения, храм закрыли. Комсомольцы-активисты сорвали кресты, маковки и колокола. Но церковную утварь и иконы не уничтожили, а разобрали верующие села или убрали на чердак. Это был тихий подвиг, ведь люди, хранившие иконы, рисковали тогда свободой, а порой и жизнью.

Здание храма решено было использовать, как сельский клуб. Но сельчане неохотно шли туда: боялись Божьего наказания за святотатство, и потому клуб перенесли в другое место. В церкви стали хранить зерно, а затем несколько лет, до 1946 года, храм был просто закрыт.

В 1946 году, увидев в газете статью о разрешении открывать храмы в СССР, две жительницы села – Анна Яковлевна и Марфа Кузьминична Сиплатовы – поехали в райком партии. Председатель РИКа Логинов вынужден был разрешить восстановить и открыть церковь. В этом же году силами верующих села и ближайших деревень она была восстановлена. Сюда приносили и привозили иконы и церковную утварь из разрушенных храмов. Зимой 1946 года Преображенский храм вновь начал действовать.

В послевоенные годы храм был единственным в радиусе 150–200 км, ближайший – в Чистополе. Из Нурлата, Базарных Матак, Черемшан и даже из Ульяновской, Самарской областей, граничащих с Нурлатским районом, приезжали верующие на богослужение. Несмотря на все потрясения ХХ века, численность жителей Биляр-Озера оставалась практически одинаковой. «Думаю, так происходит потому, что в селе есть храм, – размышляет настоятель священник Сергий Егоров. – Так, кстати, не только я, так многие говорят. Сами жители отмечают, что в селе не было каких-то языческих традиций – за советом всегда шли к священнику».

Преемственность поколений

Историю Преображенского храма собирали по крупицам. Но еще более чем сведения об истории храма, хранят настоятель и прихожане храма воспоминания о людях, связанных с ним. В советское время в селах и городах, где действовали храмы, селились разные люди. Среди них были нуждающиеся в помощи, но были и те, кто сами хотели помогать в храме, быть участниками церковной жизни. И Биляр-Озеро не стало исключением – сюда переезжали верующие, снимали или покупали дома, дорожа возможностью бывать на богослужениях и участвовать в церковных Таинствах. Невероятно, но факт: в храме в послевоенное время было два клироса (два хора) – каждый человек по тридцать. Все эти люди хранили веру, передавали последующим поколениям христианские традиции. Вот лишь несколько историй.

Инокиня Анастасия (Терденева) и певчие в храме

Мать Анастасия (в миру Анна, часто именно так звали ее сельчане) в Бога верила с детства. Она ходила в храм еще ученицей, за что в школе ее ругали, хотели даже насильно снять нательный крестик. После школы она пришла в Преображенский храм с. Биляр-Озеро и осталась в нем на всю жизнь.

Ее наставницей стала инокиня Мария (до пострига ее звали Матроной). Они вместе купили дом в селе, позже жили при храме. Со временем Анна научилась петь на клиросе, печь просфоры, украшать иконы. Матушки сами красили храм и даже купола, хотя это было рискованно. Когда отец Владимир Царев образовал монашескую общину при храме, несколько тружениц, посвятивших дому Божию всю жизнь, приняли постриг. Среди них была и Анна.

Инокиня Анастасия воспитала целое поколение певчих, которые поют в Преображенском храме и по сей день. Она учила их уставу, в котором разбиралась прекрасно. «Бывало, увидит человека в храме, послушает, позовет на клирос. В последние годы сама уже с певчими не пела, но клиросом управляла по-прежнему. С ней было легко, она одна могла полностью и спеть, и прочитать всю службу. Умерла мать Анастасия в марте 2014 года, совсем недолго поболев перед смертью. Это была очень тяжелая утрата для нашего прихода», – рассказывает отец Сергий.

Инокиня Надежда (Красильникова) и ее воспитанник Николай Александрович Колпаков

В июне 2014 года, когда в храме шли работы – красили фасады, расчищали территорию, к настоятелю подошел Николай Александрович Колпаков и предложил свою помощь. Оказалось, что его воспитала инокиня Надежда (Красильникова), которую мужчина называл своей тетей. Они жили тогда в Новой Тумбе. Потом Николай повзрослел, переехал в Тольятти, где и живет по сей день. А тетя – в Биляр-Озере, где окончила жизненный путь в иноческом чине и погребена у стен Преображенского храма.

Николай Александрович многое сделал для храма. На пожертвованные им средства поменяли входные двери, установив дубовые вместо уже обветшавших. Помог он приобрести жертвенник, престол, обустроить горнее место, поменять в храме окна. Когда отец Сергий задумал открыть воскресную школу, с оборудованием ему также помог воспитанник трудившейся здесь когда-то инокини.

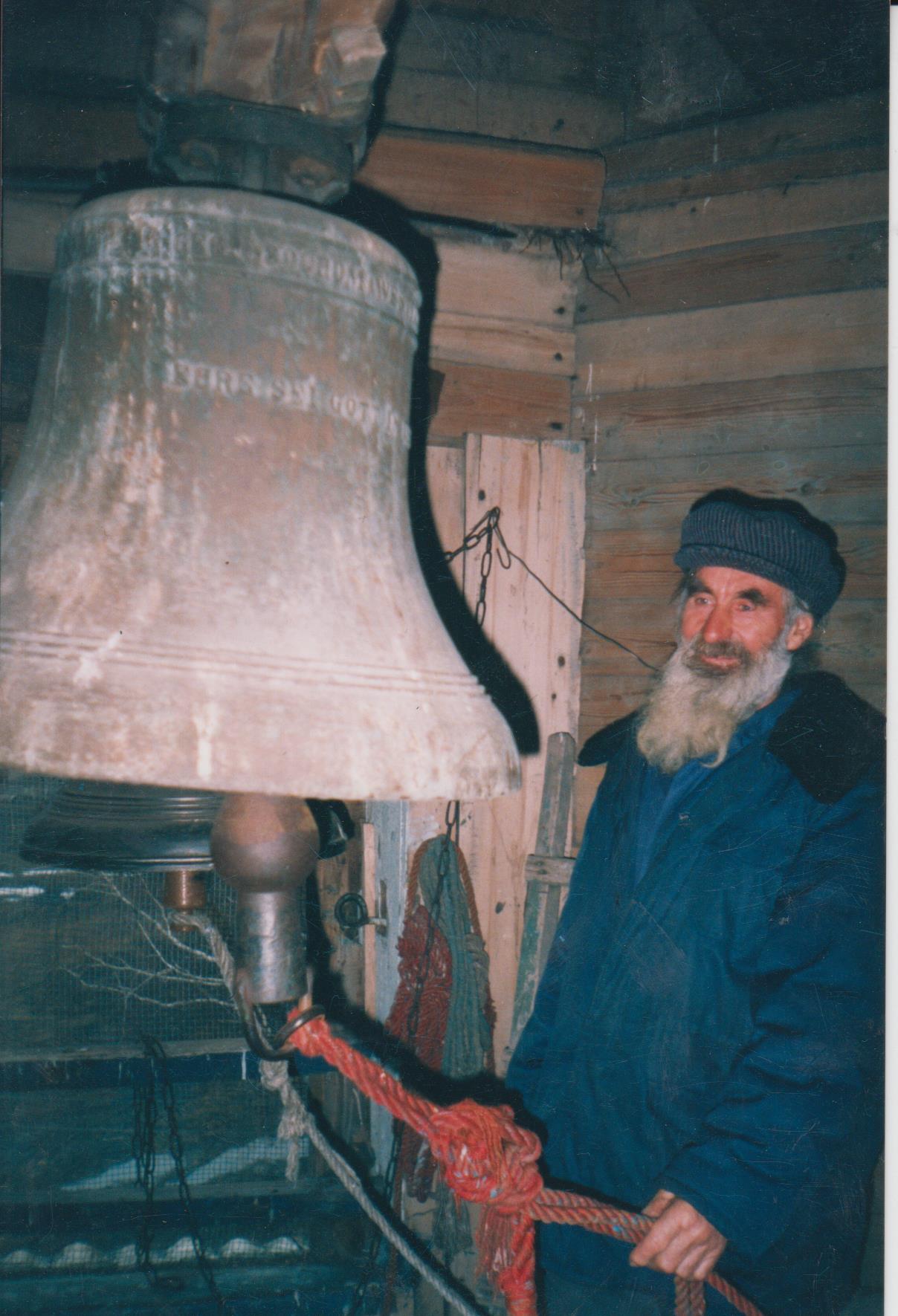

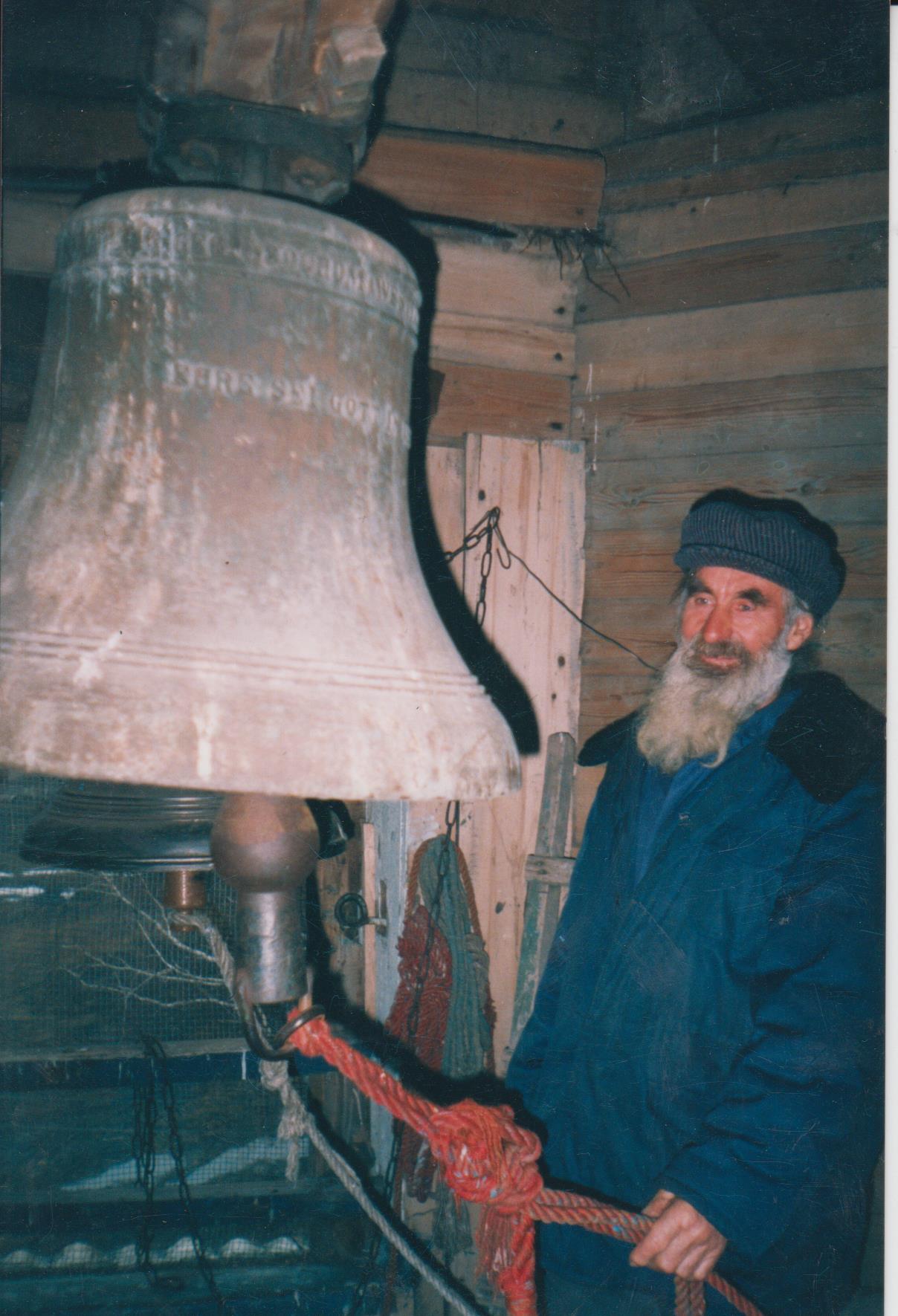

Дядя Валериан Ерофеев и правнуки-алтарники

Валериан Ерофеев, которого все в селе звали дядя Валериан, был родом из соседнего села Елаур. Затем переехал в деревню Турнояс, расположенную в 19 км от Биляр-Озера. Он начал ходить в храм при отце Владимире Цареве – летом на велосипеде, зимой пешком. Алтарничал, звонил, помогал по хозяйству, был очень рад потрудиться в доме Божием. Потом переехал в Биляр-Озеро, чтобы быть ближе к храму.

Своего неизменного помощника с любовью вспоминает отец Сергий: «Им с женой Екатериной было под 80, а они ходили, взявшись за руки. И смотреть на это было очень трогательно. Когда меня назначили на приход, дядя Валериан очень переживал – будет ли нужна его помощь. К сожалению, его не стало в 2012 году, очень не хватает и по сей день. Жена тоже недолго прожила после ухода супруга. Ее в последние месяцы забрала к себе дочь в другое село. Помню, как она сказала, однажды приехав на службу: “Батюшка, где храм, там Рай”».

Дядя Валериан не раз приносил на Причастие своего правнука Никиту. В 2021 году епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий благословил мальчику ношение стихаря, он стал, как и его прадед, помогать отцу Сергию в алтаре. «Сейчас Никита учится в Самаре. Но каждый раз, когда приезжает домой, приходит в алтарь помогать. Скоро подрастут его младшие братья, надеюсь, что и они продолжат служение прадеда», – говорит отец Сергий.

Протоиерей Владимир Царев и его дочь Екатерина

Отец Владимир был настоятелем до 2009 года, затем с семьей переехал в Ульяновск. Но дочь Екатерина живет с семьей в поселке Пушкино Нурлатского района и каждое воскресенье приезжает в Преображенский храм, поет на клиросе. Екатерина привозит с собой и четверых детей. И, даст Бог, в будущем они также будут помогать в храме, беря пример с дедушки и мамы.

А еще многие сельчане – кто жил в Биляр-Озере или у кого предки родом отсюда – приезжают, чтобы крестить в Преображенском храме своих детей и внуков. Из Казани, Ульяновска, Самары, Тольятти, с Севера едут они в храм, с которым связана история их семьи.

Жизнь продолжается

Этот маленький деревенский храм очень дорог его молодому и энергичному настоятелю. В Биляр-Озеро отец Сергий приехал совсем молодым человеком, ему было 24 года, матушке Ольге – 18 лет. «Первое время, конечно, было тяжело. Но люди очень сильно поддержали, я не чувствовал какого-то одиночества», – вспоминает он. «Не все, конечно, получается. Но я стараюсь сделать для храма все, что в моих силах. И очень радуюсь, когда Господь приводит сюда людей – прихожан, помощников. Не раз бывало, когда мы, ни гроша не имея, начинали миллионные реставрационные или ремонтные проекты, и Господь помогал».

В наши дни Преображенский храм в селе Биляр-Озеро – центр приходской и молитвенной жизни для многих людей. Есть приходской актив, который не только посещает дом Божий по воскресным и праздничным дня, но и всегда готов откликнуться на просьбы настоятеля о благоустройстве храма или прилегающей территории. Строительные работы, уборка, праздничная трапеза – здесь все делают вместе и с большой радостью.

На Рождество Христово в храме и на его территории проводят большой праздник с конкурсами и подарками. На Антипасху батюшка и прихожане вспоминают второе название этого дня – «Красная горка». И устраивают настоящую горку для катания крашенок, каждый участник старинной игры получает памятный подарок. В день жен-мироносиц прихожанкам дарят цветы. А на престольный праздник Преображения Господня устраивают большую трапезу для всех гостей.

В наступившем году храму исполняется 155 лет, возраст заметный, но не такой уж и древний. И потому настоятель с прихожанами полны разных планов о будущем храма. Если Господь, конечно, благословит.

Марина Шмелева

.jpg)